ホワイトマークとは?認定されるメリットと方法を解説

労働人口が減少する近年は、求職者が企業を選択する時代です。

人材獲得がますます厳しくなる中、対外的なアピールとして「ホワイトマーク」(安全衛生優良企業公表制度・厚生労働省)の認定を目指す会社も増えています。

この記事ではホワイトマークの概要とメリット、取得方法について紹介します。

ホワイトマークとは

ホワイトマークとは、厚生労働省から安全衛生優良企業として認定された企業を公表する制度のことです。

従業員の安全や健康に対して積極的に取り組み、高い水準を維持している企業に対して認定されます。

ホワイトマークの認定を受けている企業は「ホワイト企業」とも言われ、ブラック企業とは真逆の印象を持たれます。

ホワイトマークに認定されると、

厚生労働省や経済産業省の公式サイトに認定企業として社名が掲載される

ホワイトマークを製品、名刺、広報資料に使用してPRができる

ことになります。

ホワイトマーク認定のメリット

ホワイトマーク認定のメリットは以下の3つです。

企業イメージの向上

ホワイトマークの認定を得られる企業は、イメージが向上し、社外から良い印象を持たれるというメリットがあります。

ホワイトマーク企業は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されるだけでなく、名刺にもホワイトマークを掲載できるため、初対面の相手にも好印象を持たれたり、話題にもなるでしょう。

名刺以外にも商品や広告などにも使用することができ、使い方次第ではホワイト企業であることを大々的にアピールすることができます。

採用力の向上

ホワイトマークの認定は、採用力の向上につながります。

近年は労働人口の減少から売り手市場が続いており、特に新卒社員の人材採用に向けては、各企業のイメージがとても大きな影響を及ぼします。

新卒社員は選ばれる立場から選ぶ立場になり、企業は求職者へのアピールが必要不可欠となっています。

ホワイトマークの認定を受けていれば、求職者にも働きやすい職場であると認識してもらえ、結果として多くの社員の採用につながるでしょう。

従業員のエンゲージメント向上

ホワイトマークの認定は、従業員のエンゲージメント向上にもつながり、離職率の低下や生産性の向上が見込めます。

ホワイトマークの認定を受けるためには、従業員の健康管理や過重労働の防止などを徹底せねばならず、職場環境の改善が必須です。

働きやすい職場であることは、退職者を減らしたり、生産性が向上するきっかけとなります。

ホワイトマークの認定項目

ホワイトマークの認定を受けるためには、過去3年間の労働安全衛生関連の重大な法違反がないことに加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働防止対策、安全管理などの分野で積極的な取り組みを行っている必要があります。

安全衛生優良企業になるには、すべての事業場を含む企業全体で、以下の基準を満たさなければなりません。

必須項目

安全衛生優良企業認定基準別添にある第1、第2の必要項目は、全ての項目を満たす必要があります。

たとえば、労働安全衛生法等の法令の遵守状況や、労働災害の発生状況などが確認項目となります。

評価項目

加点項目として、安全衛生優良企業認定基準別添の第3の評価項目が設定されています。評価項目は、項目別の基準と、総合点の基準を満たす必要があります。

(1) 項目別基準

各分野別の評価項目の合計については、下表のとおりそれぞれの総計の6割以上を満たすこと。

(2) 総合点基準

全評価項目の総合点については、下表のとおり総計の8割以上を満たすこと。

※全評価項目は以下のとおりです。

出典:厚生労働省「安全衛生優良企業認定基準」

評価項目についてひとつずつ確認していきましょう。

安全衛生活動を推進するための取組状況

安全衛生活動を推進するための取組状況を評価するものは、以下の4項目です。(5点)

健康管理の取組状況

健康管理の取組状況を評価するものは、以下の7項目です。(10点)

健康管理の状況 ※実績を評価するもの(2点)

メンタルヘルス対策への取組状況

メンタルヘルス対策への取組状況は以下の8項目です。(10点)

過重労働防止対策の取組状況

過重労働防止対策の取組状況は以下の6項目です。(10点)

過重労働防止対策の状況 ※実績を評価するもの(3点)

受動喫煙防止対策の実施状況

受動喫煙防止対策の実施状況は以下の項目です。(2点)

安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組状況

安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組状況は以下の10項目です。(10点)

安全でリスクの少ない職場環境の整備の状況 ※実績を評価するもの(3点)

ホワイトマーク取得のための助成金活用

ホワイトマークの認定取得においては以下の助成金を受給することができ、ホワイトマーク企業が活用する場合は一定額が加算されます。

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などといった非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進するなどの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

人材開発支援助成金

正規雇用の従業員が、仕事に関する知識や技能を身に付けるなど、職業・教育訓練等を適用する事業者に対して助成する制度です。

詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

人材開発支援助成金とは?人材開発支援助成金のコース内容や申請から受給の流れなどを解説

両立支援等助成金

従業員が離職することなく、育児と仕事の両立ができる支援や、女性の活躍指針に取り組む事業主を支援する助成金です。

詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

トライアル雇用助成金

正規雇用をすぐに行わず、一定期間のトライアルを設けて試験的に雇用する事業者を助成する制度です。

詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

トライアル雇用助成金とは?制度の仕組みと助成金の要件、受給額を解説

人材確保等支援助成金

魅力ある職場づくりのために、労働環境の向上等を図り、人材の確保と定着を行う事業主等を支援する制度です。

詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

人材確保等支援助成金とは?各コースの受給要件や受給額、申請の流れを解説

職場意識改善助成金

労働時間の短縮や、有給休暇取得の促進を図り、職場環境の改善を目的とした助成金制度です。

ホワイトマークの取得方法

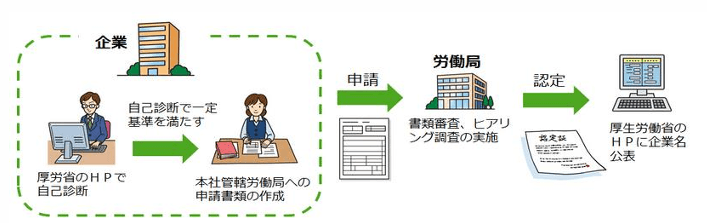

ホワイトマークの取得方法は以下の図の手順で進めます。

以下、ステップごとに見ていきましょう。

手続き自体は簡単に思えるかもしれませんが、基準を満たしているから必ず審査が通るというわけではありません。

労働局は厳密な審査を行うため、証明書や申請の書き方はもちろん、ヒアリング時の質問に対する答えを準備しておく必要があります。

しかし、初めて申請する方は、どのような対策が必要がわからないと思います。

そのため、ホワイトマークを取得するために、専門事業者によるコンサルティングを受けることができます。

たとえば、非営利一般社団法人安全衛生優良企業マーク推進機構は、取得企業に対してコンサルティングサービスを提供しています(詳細はこちら)。

まとめ

ホワイトマークとは、厚生労働省から安全衛生優良企業として認定された企業を公表する制度のことです。

ホワイトマークを取得することは、企業イメージの向上や人材確保などにつながるメリットがあります。

ホワイトマークの認定を受けるためには、過去3年間の労働安全衛生関連の重大な法違反がないことに加え、さまざまな項目の基準を満たす必要があります。

これからホワイトマークの申請を検討している方は、本記事の内容を踏まえ是非検討してみてください。

また、ホワイトマークを取得していることは補助金申請にも有利に働きます。加点措置があったり、加点措置になっていなくても計画書に記載することができプラスに働きます。

ホワイトマークと合わせて、ぜひ補助金申請も検討してみてください。