入札とは?入札の種類や流れ、勝つためのポイントを解説

入札とは、国の省庁、地方自治体などの官公庁が、物資の調達や役務の提供、公共工事等で民間企業等と契約するとき、契約先を選ぶ方式です。

入札は、できるだけ多くの事業者に、公平・公正な基準で競争をさせ、受注者を決定する仕組みです。この仕組みによって、事業者に価格や品質面での競争を促すことができます。

一方で事業者としては、他社との競争に勝たないことには契約を勝ち取ることはできません。入札を有利に進める方法があれば、知りたい方も多いのではないでしょうか。

本記事では、入札に関して、その種類や流れ、参加者が入札に勝つためのポイント等、詳しく解説します。

入札とは

入札とは、売買や請負の契約において、複数の契約希望者がいる場合に、受注金額、手法などの諸条件を記載した書類(札)を提出させた上で、発注機関にとって最も有利と判断できる条件を出した先を落札者として決定する仕組みのことをいいます。

国の省庁、外郭団体、地方自治体などが業務の代行を依頼したり、業務で必要な物品を購入したりする場合には、多くの場合、入札が行われています。

入札の種類

国の省庁や地方自治体等は入札を公示する前に、「今回の入札はどのような方式の入札方式にするのか」検討して決定します。

官公庁が行う入札には様々な種類があり、本章ではよく利用されているものとして「一般競争入札」「企画競争入札」「指名競争入札」「随意契約」および「オープンカウンター方式」について解説します。

一般競争入札

官公庁が行う入札方式のうち、最も基本的かつ頻繁に利用されているのが一般競争入札です。

一般競争入札は、入札参加資格さえ取得していれば、原則としてどのような事業者でも参加可能な入札方式になります(ただし、入札参加資格の等級による制限等はあります)。

不特定多数の応札者の中から、最終的に最も有利な条件を提示した応札者と発注機関が契約します。

この方式は業者間の公平性を担保しやすく、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」という国の省庁のガイドラインとも親和性が高いので、官公庁入札案件の中では最も多く活用されています。

企画競争入札

企画競争入札は、事前に発注側が示した予算の範囲内で、複数の応募者から企画提案や技術提案を募り、内容を審査した上で、企画の内容や業務遂行能力で最も優れていると発注者が判断した先を受注候補者として決定する方式です。

この方式においては、受託する業務の内容において、事業者に高度な技術や専門的な知識が要求されます。

そのため、業務的には、公共工事に係る建設コンサルタント、ITシステムに係るコンサルティング業務、語学研修や翻訳業務などの案件で採用されることが多くなります。

この入札方式で採択されるためには、事業者によってはハードルがかなり上がりますが、一方で専門分野の知識や技術力を持つ会社にとっては、採択されることで高い利益が得られる絶好の機会といえます。

指名競争入札

指名競争入札は、発注機関が事前に特定の事業者を指名して、その中から発注機関にとって最も有利な条件を示した応札者と契約する方法です。

ただし近年では、公正性の担保の面でやや難ありとの観点から、利用が減っているのが現状です。

発注機関は「物品」「工事」等の案件の種類に応じて、「指名基準」という評価方式に基づいて事業者を指名します。

また指名競争入札案件では、定期的に継続して発注されるものも多く、事業者として一度指名を受けることができれば、その後の案件においても再度指名を受けるなど、初注者と長期的な取引が期待できるのも指名競争入札の特徴です。

随意契約

随意契約随意契約とは、競争入札の方法ではなく、官公庁が任意に、特定の相手方を選択して締結する契約方法です。ですので、厳密には入札の一種ではありません。

随意契約には、①競争に適さない特別な理由がある場合に限って利用できる、1者からのみ見積書を提出させて契約する「特命随意契約」と、②複数の事業者から見積書を提出させて最も有利な契約相手を選ぶ「見積もり合わせ」(競争見積による随意契約)があります。

どちらの場合も、随意契約によることができる範囲は、法令に定められています。随意契約は、公平性、経済合理性を目的とする入札を行わない例外の場合となるため、利用できる範囲は厳しく制限する必要があるからです。

オープンカウンター方式

オープンカウンター方式とは、見積りの相手方を特定せずに、見積合わせに参加を希望する事業者から見積書の提出を受けて、契約の相手方を決定する方式をいいます。

見積を依頼する相手を特定しないところが、随意契約の「見積もり合わせ」とは異なります。

オープンカウンター方式は、予定価格が低額の案件の場合に、事務処理の負担を減らすために行われます。この方式も、利用できる範囲は法令で定められています。

入札に参加する事業者

では実際の入札では、どのような事業者が参加しているのでしょうか?

まず、事業者が入札に参加するには、個々の発注機関(省庁や地方自治体等)が設定している参加資格要件を満たし、入札参加資格を取得する必要があります。

資格要件を取得するためには、事業者は会社情報や納税証明書などの必要書類を添えて発注機関に入札資格の申請を行います。発注機関は、申請内容に不備がないことを確認できれば、その発注機関における入札参加資格者名簿に登録します。

これで入札参加資格の取得手続きは完了です。

基本的には、申請書類に不備がなければ問題ありませんが、以下のような事業者は入札参加資格を得ることはできません。

反社会的勢力及びその疑いのある事業者

税金を未納、または滞納している事業者

民事再生手続き中の事業者

次に入札参加の業務の種類ですが、発注機関が発注する業務内容の属性によって大きく4つのカテゴリーに分類できます。

物品(物の製造・販売)

役務業務委託(サービスに係る業務)

建設工事(建設工事・土木工事)

建設コンサルタント(設計・管理)

そこで元に戻って、参加事業者を決める入札参加資格に関してですが、入札参加資格は全ての発注機関で完全に統一されたものはなく、それぞれの機関や業務カテゴリーの違いによって、全省庁統一資格、省庁ごとの独自資格、自治体ごとの独自資格等で個別に決められています。

次に、事業者が入札参加資格を取得したとしても、それだけで全ての案件に入札できるわけではありません。

その理由は、資格審査の際、事業者が業務カテゴリーごとに等級でランク分けされ、ランクに応じて入札できる案件が変わってくるからです。

例えば、全省庁統一資格の等級を例に挙げると、発注者は出された資料に基づき、事業者ごとに年間平均(生産・販売)高、自己資本額、流動比率、営業年数等の各項目を点数化して、合計点を基に参加事業者をA~Dの4つの等級に区分(ランク分け)しています。

入札に参加する事業者は、自社が現状どのランクに区分され、その業務カテゴリーでどれぐらいの規模の入札案件に参加できるのか、事前に知っておく必要があります。

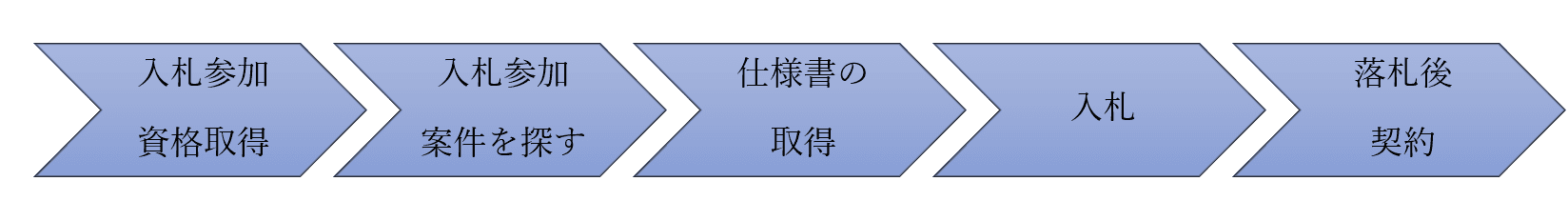

入札の流れ

入札の流れに関しては、以下のように大きく5つのステップに分類できます。

以下ステップごとに、詳しく解説します。

入札参加資格を取得する

入札に参加するため、各発注機関が求める入札参加資格を取得します。

またそれぞれの発注機関、業務カテゴリーによって入札参加資格は異なり、申請手続きには機関によって数週間から数ヶ月程度の時間がかかるので、入札参加を検討したら、早めに資格取得の手続きを進めることが大事です。

入札案件を探す

希望の入札案件を見つけるためには、発注機関が公示している入札情報を探して収集する必要があります。

ただし官公庁の入札案件は随時更新されていることから、日々の仕事で多忙な経営者にとって自社に適切な新しい入札情報を漏れなく探しだすことは容易ではありません。

そこで、社内に入札情報の専任担当者を置くなどの対策を取るとともに、全国の公共発注機関が公開している入札情報を網羅的に集めて情報提供しているWEBサイト「入札情報サービス」なども利用して、情報収集の効率化を図るのもよいでしょう。

入札情報を提供している主なサイトについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

入札情報サービスのおすすめ8選!それぞれの特徴や使い方を紹介

仕様書などの調達資料を取得する

発注機関から収集した案件情報を確認して入札の参加を決めたら、次は案件の調達資料を取得します。

調達資料とは、入札の方法が書かれた入札説明書や実施要領、案件の要件が書かれた仕様書などの、事業者が見積もりを出して入札に参加するために必要な詳細情報が書かれた書類です。

調達資料を取得するためには、発注機関に出向いてもらったり、近年では発注機関の公式サイトや調達ポータルに公開されたりしているケースもあるので、事前に確認しておきましょう。

また調達資料の中身を確認して不明な点があるときには、提出書類のミス防止の点からも、そのままにせず発注機関に問い合わせしてしっかり事前に確認するようにしてください。問い合わせ方法や期間が指定されている場合もありますので、入札説明書や実施要領を先に読んでおきましょう。

案件に入札をする

調達資料を手に入れ必要な書類を準備できたら次は実際に案件に入札します。

入札の方法には以下の3つがあります。

発注機関の指定会場に直接持参

郵便入札

電子入札

特に電子入札の場合、入札前にネット上で電子証明書(ICカード)の事前登録や電子機器(ICカードリーダー)等の準備が必要なので、早めに手続を進めてください。電子入札だと加点される場合もあります。

落札後、契約をする

入札の流れの最後は落札後の契約です。

例として、最も一般的に利用されている一般競争入札で、ある事業者が落札したとします。

するとその事業者は落札後、直ちに発注機関と契約をすることになります。

また落札結果が発表される際、案件の入札に参加した事業者の入札金額も発表され、発注機関の公式サイトに掲載されることがあります。

このような入札結果情報は、次の入札の際、業者が落札の確度を上げるのに役立つことが多いので、入札に参加する機会の多い事業者は、日頃からきちんと情報を収集しておくことが大事です。

入札で勝つためのポイント

事業者が入札で勝つためのポイントは以下の3つです。

調達仕様書作成前から関わる

入札に勝つためのポイントの1つめは、調達仕様書の作成前から関わることです。

要件などの詳細情報が書かれた書類を仕様書と呼びますが、官公庁から案件に係る仕様書が出されてから入札準備を行うのでは、大型の案件の場合には遅すぎます。

他社と競争して最終的な落札者に選ばれるためには、調達仕様書作成前から各種情報を集めて入念に準備し、積極的に入札案件に関わっていく姿勢が大事です。

入札に勝つため、参加者が集められる情報には以下のようなものがあります。

過去に公開された調達資料や発注者の説明会から得られた情報

官公庁が開示している過去数年分の予算

過去数年分の当該入札事業と類似した事業の予算

過去数年分の競合他社の応札価格等

予定価格を推測する

入札に勝つためのポイントの2つめは、収集した情報を基に次回入札案件の予定価格と最低制限価格、競合他社の応札価格等を推測することです。

そして推測価格をベースに自社としての応札価格を決めます。

また応札価格も1つだけでなく、できれば複数パターン決めておいて、事前に官公庁が開く説明会などでの質問内容も加味して臨機応変に対応していけば準備は万全です。

案件の適否を見極める

入札に勝つためのポイントの3つめは、案件の適否を見極めることです。

いくら事前に情報収集して入念に準備したとしても必ずしも入札に勝てるとは限りません。

それは競合他社も同じように努力しているからです。

そこで最後は、入札価格の決定も含めて、案件の適否を見極めることが勝負に勝つための重要な要素となります。

そのためには、最初から勝てそうもない入札にやみくもに参加するのでなく、自社でも確実に落札者となれる案件のみに絞って参加することが重要といえます。

入札に参加するには、入札に必要な書類作成のため、自社のマンパワーに加え、一定の時間と手間が必要です。

会社の資源は有限なので、案件の適否を十分見極めた上で、できるだけ勝てる確率の高い入札に参加することが大事でしょう。

独占禁止法の規制

入札に関しては、独占禁止法に基づく入札談合の規制が設けられています。

入札の参加者が入札価格について事前に他の事業者と談合を行うと、独占禁止法違反としてペナルティを受けることになりますので注意してください。

入札談合とは

入札談合とは、物品の公的調達、公共工事などに関して、入札に参加する事業者同士が事前に受注する会社や金額などを決める行為をいいます。

入札談合が行われると落札価格をつり上げられるため、入札の目的の一つである経済合理性が損なわれます。

また入札談合が行われると、落札者が年ごとに持ち回りとなるケースも多く、談合事業者には確実に落札者となれる機会が増えますが、これは当然公平性を損ないますし、 落札価格の上昇要因ともなります。

以上のことから、入札談合は入札の目的である競争原理を阻害する不正行為です。

そこで独占禁止法では、入札談合を「不当な取引制限」に認定して禁止しています。

入札談合のペナルティ

入札談合に参加した事業者に対しては、独占禁止法違反事業者として認定されれば、公正取引委員会から複数のペナルティが課されることになります。

【ペナルティの種類】

ペナルティ | 内容 |

|---|---|

排除措置命令 | 違反者に対して入札談合の差し止め |

課徴金納付命令 | 違反者に対して入札談合を行った期間中の売上(購入)額の10%の課徴金の納付+違反期間中の談合に係る利益相当額(※事業者の規模や悪質度合いなど、ケースにより異なります。) |

独占禁止法による罰則 | 違反者に対して5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(独占禁止法第89条第1項第1号) 法人の代表者等に対して5億円以下の罰金(同第95条第1項第1号) |

刑事罰 | 違反者に対して3年以下の懲役または250万円以下の罰金又はこれを併科(刑法第96条の6第1項) |

会社にとって入札談合は、発覚したら信用失墜も含め、それで得られる利益以上の損害が発生します。

社内研修等を通じて関係者には入札談合には絶対参加しないという厳格な意識改革が必要です。

参照先:入札談合の防止に向けて|入札談合に対する措置|公正取引委員会

まとめ

入札に関して、その種類や流れ、参加者が入札に勝つためのポイント等、詳しく解説しました。

本記事を読んでいただくことで入札の仕組みや勝つためのポイントがご理解いただけたと考えます。

また本記事では詳しくは触れませんでしたが、入札時の書類作成も大変重要な要素で、絶対にミスは許されません。

提出前に書類の社内でのダブルチェックなども入札に勝つための大事な条件となります。

入札の勝率を高め確実に落札者となるためにも、事前に十分な準備をして入札に臨んでください。

また補助金コネクトでは、入札の支援や入札に伴う資金調達等のご相談もお受けしております。

ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

代表取締役 若林凜