災害対策で活用できる補助金とは?おすすめの制度や融資についても紹介

近年、自然災害や感染症などの予期せぬリスクへの備えが企業経営において重要性を増しています。

国や地方自治体、金融機関は、企業の災害対策を支援するためのさまざまな補助金や融資制度を用意しています。本記事では、企業が活用できる主な支援制度と、その申請方法について解説します。

企業における災害対策とは

企業が災害に備えるためには、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が不可欠です。BCPとは、地震や水害、感染症などの緊急事態が発生した際に、事業の中断を最小限に抑え、早期に復旧するための行動計画です。

企業は「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」といった経営資源について、災害時のリスクを洗い出し、具体的な対策を講じる必要があります。例えば、従業員の安全確保、設備の耐震化、データのバックアップ体制の整備などが挙げられます。

また、各種支援制度を活用するためには、中小企業庁が認定する「事業継続力強化計画」や「連携事業継続力強化計画」の認定を受けることが前提となる場合が多くあります。これらの計画は、BCPを中小企業向けに簡略化したもので、認定を受けることで税制優遇や金融支援などの支援策を利用することができます。

BCP実践促進助成金

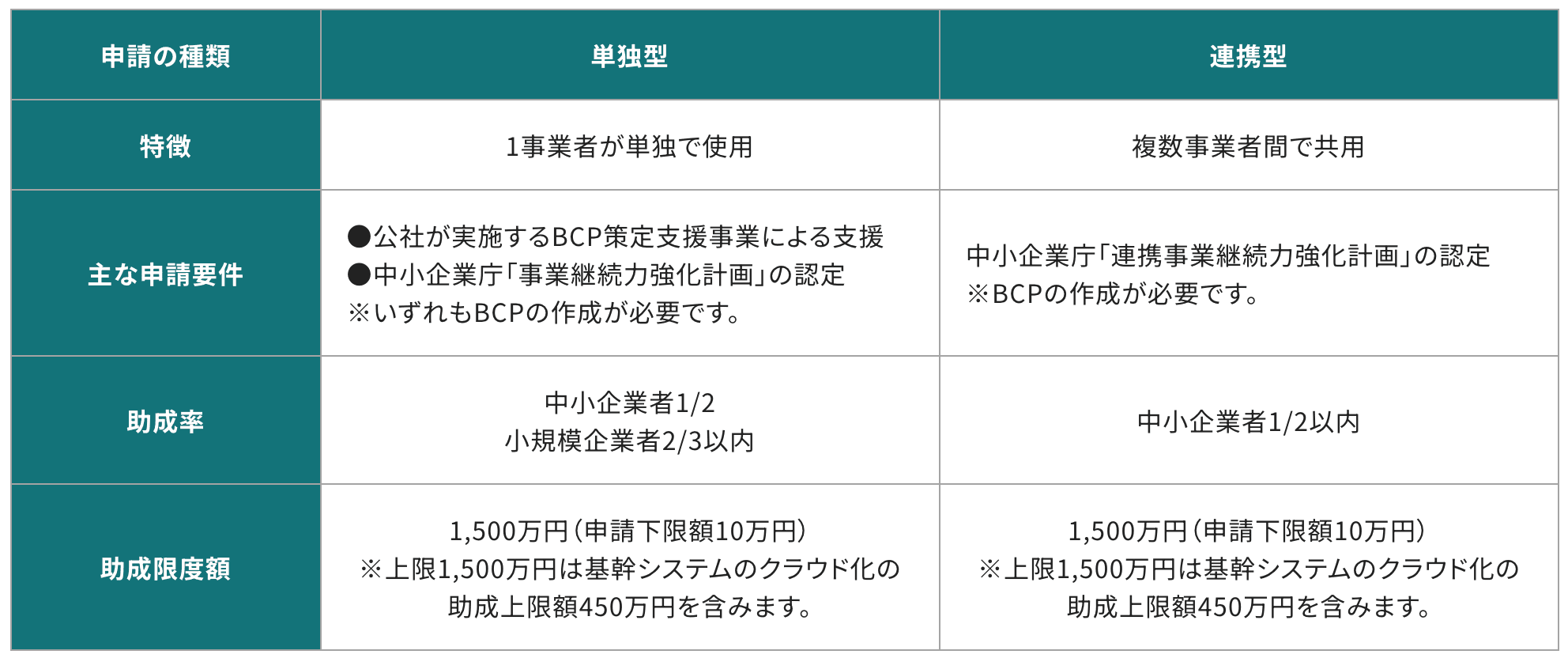

BCP実践促進助成金は、中小企業が策定したBCP(事業継続計画)を実践するための基本的な物品や設備の導入費用を助成する制度です。災害時の事業継続に必要な対策を支援し、企業の防災力強化を目的としています。

助成対象となるのは、自家発電装置や蓄電池、安否確認システム、感染症対策物品、従業員用の備蓄品、土のうや止水板、データバックアップ用サーバー、基幹システムのクラウド化など、幅広い設備や物品が含まれます。

助成率と限度額は以下の通りです。

なお、助成金の申請には以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

公社の「BCP策定支援事業」による支援を受けていること

中小企業庁の「事業継続力強化計画」の認定を受けていること (連携型の場合は「連携事業継続力強化計画」の認定)

申請はJグランツ(電子申請システム)を通じて行い、GビズIDプライムアカウントが必要です。アカウント発行には2~3週間かかるため、早めの準備が推奨されます。

公式サイト:BCP実践促進助成金

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のDX推進や業務効率化を支援する制度です。特に災害対策の観点からは、データのバックアップやセキュリティ対策など、事業継続に必要なITツール導入を後押しする重要な支援策となっています。

補助対象となるITツールは事務局の審査を通過したものに限定され、登録された「IT導入支援事業者」と連携して申請を進める必要があります。主な枠組みは以下の通りです。

枠組み | 目的 | 補助率 | 補助額 |

|---|---|---|---|

通常枠 | 業務効率化や売上向上を目的としたITツール導入を支援 | 1/2以内 | 5万円以上150万円未満(1プロセス以上)150万円以上450万円以下(4プロセス以上) |

セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃への対応強化 | 1/2以内 | 5万円以上100万円以下 |

インボイス枠 | インボイス制度対応のためのシステム導入を支援 | 小規模事業者4/5以内、中小企業3/4以内 | 最大350万円 |

複数社連携IT導入枠 | 企業間でITツールを導入し生産性の向上を図る取り組み | ハードウェア1/2以内、ソフトウェア4/5以内 | 3,000万円以下 |

申請には「gBizIDプライムアカウント」の取得や「SECURITY ACTION」の実施が必要となります。災害時のデータ保護やシステム復旧を視野に入れた IT 投資を検討している企業にとって、有効な支援制度といえます。

参考記事:IT導入補助金とは?補助額や申請方法、スケジュール、注意点などを解説

テナントビル等安全対策強化支援事業

東京都内で事業を営む中小企業や事業者を対象に、火災発生時の初期対応のための高性能消火器導入を支援する制度です。この助成金により、従業員の生命と事業の継続を守るための防災対策を強化することができます。

助成対象となる高性能消火器は以下の特長を持ちます。

消火能力が向上し、従来型の約半分の時間で消火が可能

誰でも簡単に使用可能な設計

黄色の帯に「高性能型」と黒字で表示

粉末(ABC)薬剤(リン酸塩を90%以上含む)を使用

助成内容は以下です。

助成率:購入経費の3分の2以内

助成限度額:1点あたり上限2万円、最大5点(1事業者につき最大10万円)

対象期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

ただし、以下は対象外となります。

法定設置基準の設置義務を満たすための消火器

法定設置基準を超えて設置する標準的な消火器

申請は郵送または電子申請で受け付けており、令和6年4月1日~令和7年3月31日まで申請可能です。申請前に事前相談窓口への確認を推奨されています。

公式サイト:東京都中小企業振興公社 テナントビル等安全対策強化支援事業

災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

経済産業省・資源エネルギー庁は、災害時に社会的重要インフラ施設が機能を維持できるよう、自衛的な燃料備蓄を促進する補助金制度を実施しています。避難所や避難困難者が生じる施設などの重要インフラが、災害発生時にも安定して運営できることを目的としています。

対象となる施設は以下の通りです。

避難所または避難所となり得る施設

災害発生時に避難困難者が発生する可能性のある施設

その他、地域の重要な社会基盤として位置づけられる施設

支援内容は、以下の設備導入に係る経費の一部を助成します。

石油製品タンク:災害時の燃料備蓄を目的としたタンク設備

石油ガス災害バルク:燃料供給を迅速化するための石油ガス設備

補助のスキームは以下の通りです。

経済産業省から補助事業者(執行団体)へ全額(補助率10/10)を補助

補助事業者から間接補助事業者へ、補助率2/3または1/2で経費を助成

補助事業者は、間接補助事業者が適切に設備を導入できるよう支援を実施

この事業は、地域の安全と安定を確保するための重要な取り組みとして位置づけられています。災害時の社会的リスクを軽減するため、石油製品タンクや石油ガス災害バルクの導入を推進する団体の積極的な参加が期待されます。

公式サイト:経済産業省 資源エネルギー庁

地方自治体の補助金

各地方自治体では、地域の中小企業の災害対策を支援するため、独自の補助金制度を設けています。ここでは主な地域の補助金制度について紹介します。

令和6年度 香川県中小企業BCP策定等支援補助金

香川県内の中小企業を対象に、専門家の支援を受けたBCP策定や既存計画の改善を支援する補助金です。補助率は補助対象経費の1/2以内(かがわ地方創生SDGs登録事業者は2/3以内)で、補助上限額は50万円となっています。

令和6年5月20日までの申請は優先審査の対象となり、それ以降は予算残がある場合に先着順で審査が行われます。事業完了期限は令和7年3月31日です。

令和6年度 中小企業リスク対策強化補助金

鳥取県の制度で、一般対策型、地域連携型、多様な経営リスク対策型の3つの枠組みがあります。

一般対策型:補助率1/2以内、上限500千円

地域連携型:補助率2/3以内、上限1,000千円

多様な経営リスク対策型:補助率1/2以内、上限300千円

申請には事業継続力強化計画の認定やパートナーシップ構築宣言が必要です。

公式サイト:中小企業リスク対策強化補助金

令和6年度 中小企業BCP実効性確保支援事業

秋田県の制度で、BCPまたは事業継続力強化計画に基づく具体的な災害対策設備の導入を支援します。補助率は補助対象経費の1/2以内、補助限度額は下限10万円から上限30万円です。

主な対象設備は、止水板、自家発電装置、蓄電池などのハード整備や、クラウドサービス、安否確認システムなどのソフト整備です。毎月1日~15日が申請期間となっています。

公式サイト:中小企業BCP実効性確保支援事業

災害対策に関連する融資

災害対策のための設備導入や対策実施には、まとまった資金が必要です。国や金融機関、地方自治体は、企業の防災対策を支援するためのさまざまな融資制度を用意しています。

日本政策金融公庫 BCP資金

日本政策金融公庫が提供する「社会環境対応施設整備資金」は、BCP策定企業の設備投資や運転資金を支援する制度です。設備資金は最大7億2,000万円まで融資を受けることができます。

対象となる設備には、施設の耐震化、データバックアップ用サーバー、自家発電装置、消防設備などが含まれます。融資を受けるには、「中小企業BCP策定運用指針」に基づくBCPの策定か、「事業継続力強化計画」の認定が必要です。

公式サイト:日本政策金融公庫 BCP資金

広島銀行 防災・BCP対応支援ローン

広島銀行の制度で、最大10億円まで融資を受けることができます。特徴的なのは、損害保険会社と提携した無料診断サービスがあり、企業の防災対策・BCP策定状況と災害時の財務インパクトについて診断を受けられる点です。

運転資金は7年以内、設備資金は15年以内で返済が可能です。また、災害発生時に備えたコミットメントライン(事前の融資枠設定)の設定も可能です。

公式サイト:広島銀行

BCP策定支援融資

神奈川県の制度で、BCPの策定やBCPに基づく対策を行う中小企業者および協同組合が対象です。融資限度額は最大8,000万円で、事業継続力強化計画の認定を受けている場合は別枠追加で8,000万円の融資を受けることができます。

年利1.6%以内(固定金利)で、運転資金は10年以内、設備資金は15年以内の返済となります。信用保証料率は通常0.45%~1.52%ですが、事業継続力強化計画認定者は0.68%に統一されます。

公式サイト:神奈川県 BCP策定支援融資

補助金申請の流れ

補助金や助成金を活用するには、適切な準備と手順を踏む必要があります。ここでは、申請から交付までの一般的な流れを説明します。

目的に合った補助金をさがす

国や自治体、支援機関のウェブサイトで、自社の目的に合う補助金を探します。補助対象や補助率、申請期限などの要件を確認し、複数の制度を比較検討することが重要です。

また、補助金情報は定期的に更新されるため、まめにチェックすることをお勧めします。

事業計画書と申請書類を作成する

多くの補助金では「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けていることが要件となっています。これらの計画は、中小企業庁が提供する作成の手引きを参考に策定し、経済産業大臣の認定を受けます。

計画書には、災害リスクの分析や具体的な対策、実施スケジュール、必要な予算などを明確に記載します。

申請書類を提出する

申請は電子申請システム「Jグランツ」を利用するケースが増えています。事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要で、発行には2~3週間かかることを見込んでおく必要があります。

申請書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、提出前に内容を十分確認することが大切です。

事業を開始する

交付決定を受けたら、計画に基づいて事業を開始します。設備や機器の購入、システムの導入など、計画した対策を実施していきます。

見積書や契約書、支払い証明など、必要な証憑書類は適切に保管しておきましょう。

事業の報告をする

事業完了後、実績報告書の提出が必要です。実施内容や成果、経費の支出状況などを報告し、補助金額が確定されます。

必要に応じて現地調査や追加資料の提出を求められる場合もあるため、事業実施時の記録は確実に残しておくことが重要です。

まとめ

災害対策は企業経営において重要な課題であり、国や地方自治体、金融機関はさまざまな支援制度を用意しています。これらを効果的に活用することで、企業の防災力を高めることができます。

主な支援制度は以下の3つに分類されます。

国の補助金制度:BCP実践促進助成金やIT導入補助金など

地方自治体の補助金制度:各地域の特性に応じた独自の支援メニュー

金融機関の融資制度:設備投資や運転資金の調達を支援

これらの支援制度を利用するためには、多くの場合「事業継続力強化計画」の認定取得が前提となります。申請の準備から実績報告まで、適切な手順で進めることが重要です。

災害への備えは「やりすぎ」ということはありません。企業の規模や業態に応じて、活用できる制度を選択し、計画的に防災対策を進めていくことをお勧めします。

「補助金コネクト」では、あなたに合った補助金を一緒に見つけ、採択に向けた戦略的なサポートを行います。

補助金、助成金の選定から申請書類の作成まで徹底サポート

採択率アップのための事業計画書のブラッシュアップ

面倒な手続きもすべて専門家が支援

成功事例を多数持つ私たちが、事業の成長を全力でバックアップします。

以下のようなお悩みを抱えていませんか?

投資を行う予定だがコストを削減したい

補助金について詳しい人が周りにいない

使える補助金がないか知りたい

新規事業などでまとまった経費を予定されている方は、補助金申請でコスト負担を軽減することができます。

しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。

もし事業投資をお考えの方は、補助金の診断から申請サポートまでをワンストップで対応している補助金コネクトにお問い合わせください。