【2022年度版】新築住宅に使える補助金、減税、優遇措置の一覧

新築住宅の購入を検討する際、何か少しでも補助金や減額優遇措置を適用できないかと考える人は多いのではないでしょうか。

本記事では新築住宅に使える補助金と減税、優遇措置を一覧にまとめて紹介していきます。

少しでも新築住宅費用を削減したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

新築住宅の購入時に活用できる補助金

こどもみらい住宅支援事業

高い省エネルギー性能を持った住宅を購入する際に適用できます。以下のどちらかに当てはまっていれば適用可能です。

18歳未満の子供がいる

夫婦どちらか一方が39歳以下

補助額は60〜100万円で、別要件を満たせばさらに100万円支給されます。申請はこどもみらい住宅事業者に登録して着工後、交付申請を行います。

ZEH(ゼッチ)補助金

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は省エネルギー設備の消費エネルギーを0になるべく近づけようとする新築住宅に対しての支援制度です。

蓄電システム又はV2H充電設備(充放電設備)のいずれかを導入する住宅が対象となります。

55万円~112万円まで交付されますので、家を建ててもらった工務店に申請してもらいましょう。

LCCM住宅整備推進事業

ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅を指し、以下の要件を満たす脱炭素化住宅に対して支援する制度です。

再生可能エネルギーを除き、エネルギー消費量が基準値から25%削減

ライフサイクル全体のCO2排出量を0以下

工事費用の1/2、上限140万円まで支給されます。

申請は電子申告となるため、GビズIDの事前登録が必要です。

地域型住宅グリーン化事業

省エネルギー性や耐久性に優れた新築住宅が支援を受けられる制度です。主な申請要件は以下の通りです。

主要構造部が木造

新築や改修の着工日は採択通知の日付以降

上限額50万円~140万円までの交付が受けられます。

なお工務店などが申請するため、間接的に補助が受ける形となります。

本補助金を適用させて家を建てたいと相談し、申請を進めてもらいましょう。

DER補助金

データを提供する代わりに、購入費用などを補助してもらえる制度です。家庭用の太陽光発電や家庭用蓄電池、電気自動車をどれだけ効率よく運用できるか、という実証実験への参加が義務付けられています。

数十万円程度の補助が受けられ、期間内に申請と設置を行えば適用できます。

新築住宅の購入時に利用できる減税制度

住宅ローン減税

住宅ローンの返済期間が10年以上かつ自ら居住しており、世帯の合計所得金額が2,000万円以下であれば適用される制度です。

住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税(控除期間13年間)が可能です。なお適用には入居した翌年1月から確定申告を行ったり、年末調整前に会社に申告したりする必要があります。

登録免許税の軽減措置

新築時には、不動産の名義人の登録をしなければなりません。その際に発生する登録免許税を軽減できる「所有権保存登記」が適用できます。以下が要件です。

床面積が50㎡以上

マンションは、居住用床面積が50㎡以上

税金計算に使う数値が、0.4%から0.15%へと軽減されます。

居住地の市区町村役場で申請していきましょう。

不動産取得税の軽減

不動産を取得時に発生する不動産取得税も軽減できます。

床面積が50㎡以上~240㎡以下の新築住宅が対象で、取得日から60日以内に管轄の地方自治体で申告する必要があります。

長期優良住宅なら1,300万円、一般住宅なら1,200万円分が控除されます。

もし課税金額がこれ未満であれば不動産取得税は発生しません。

認定住宅新築等特別税額控除

長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅等の認定された住宅を取得した際の所得税を控除できる制度です。

前述した住宅ローン控除とは併用できないものの、住宅ローンを借りていない人も活用できます。減税額は最大65万円で、確定申告にて申請しなければなりません。

固定資産税の軽減措置

毎年元旦に不動産名義人に支払い義務が発生する「固定資産税」を、1/2に減額することができます。以下が要件です。

2024年3月31日までに建築

床面積が50㎡以上~280㎡以下

贈与税の非課税措置

両親が子へ新築住宅取得費用等を目的として資金援助をすると、子の支払う税金を一定額まで非課税にできる制度です。

以下が要件となっています。

床面積が40㎡以上240㎡以下

贈与年の翌年3月15日までに居住

耐震や省エネ、バリアフリー住宅は1,000万円、その他は500万円までの贈与なら非課税にできます。

家を新築した際の優遇制度

【フラット35】最長35年の全期間固定金利の住宅ローン

最長35年まで住宅ローンを固定して支払うことができます。要件は以下の通りです。

申込時 < 満70歳

住宅規模 ≧ 70㎡以上

申請は適合証明検査機関などへ検査依頼が必要です。

その際の費用は数万~数十万円程度なので注意しておきましょう。

火災保険料の軽減

火災保険料も軽減できます。

新築した11カ月後~12ヶ月後の月末までに保険会社へ届けなければなりません。

軽減率は保険会社によって変わりますが、届出時は名義人登録を行ったことを証明する登記簿謄本が必要になります。

地震保険割引制度

国が定める住宅耐震等級をクリアしていれば地震保険を割り引くことができます。耐震等級によって以下のように控除額が変わります。

等級1:10%

等級2:30%

等級3:50%

証明書が必要になりますので、建築を依頼した工務店などに連絡をして取得することになります。

自治体の住宅に関する補助金制度

解体費用助成金

空き家などの解体する際に、工事費用を一部負担してもらえる制度です。

適用には以下の条件を満たしている必要があります。

名義人が亡くなっている

1年以上住んでいない

一戸建て住宅

自治体によって助成額が上限30万円~160万円など差があります。

管轄の役所にて手続きしていきます。

木造住宅の耐震診断・耐震改修補助金

木造住宅の耐震診断をやってもらい、その結果に応じて耐震改修工事費用などを支援してくれる制度です。

補助額は、数十万円から130万円以上など団体によって異なります。

なお申請は自治体窓口などで行うことになります。

同居・子育て支援補助金

地方に住んでいる親と同居したり、近所に移り住んだりした場合に支払われる補助金です。「10㎞以内」自治体によって異なる基準を満たし、登記されている住宅が主な要件として挙げられます。

数十万円程度が交付されます。

地産木材を使用した住宅への補助

地域の木材を使っている住宅に対して補助される制度です。「何㎥まで使っているか」という基準が設定されており、自治体によってその数値は異なるので注意しておきましょう。

20万円~80万円程度の補助が受けられます。

移住支援金・補助金

地方へ移住した際の支援制度で、以下が要件となっています。

通算5年以上東京23区に住在or通勤していた

東京圏外で起業や就業する(テレワークなども該当)

最大100万円(単身者:最大60万円)が支給されますので、地方に新築住宅を建てて移住する方は活用してみてはいかがでしょうか。申請は移住先の自治体に申請書を提出します。

補助金、減税利用時の注意点

申請期間や入金タイミングを確認する

それぞれの補助金のスケジュールはバラバラです。

後払いでの支払いなら、先に費用を負担することになるため資金を確保しておかなければなりません。

期限や入金タイミングを確認しておきましょう。

予算の上限額が決められており急に募集が終了することがある

補助金は地方自治体主体のため、予算の上限が決められているものが多いです。そのため予算に達すると、何の前触れもなく突然募集が終了することもあるのです。期限まで猶予があっても、なるべく早めに活用できるよう準備を進めておきましょう。

併用できない補助金がある

補助金は併用できないものもありますので、要項を確認した上で申請しましょう。

また住宅ローン控除と認定住宅新築等特別税額控除などの減額制度にも併用不可のものがあります。いくつか気になる補助金をピックアップして、併用できるかどうかで補助金を選んでいくのも手です。

確定申告が必要な場合がある

減税制度など適用する場合、確定申告が必要になるケースも多いです。確定申告は翌年3月までとなっていますので、忘れないように申告しておきましょう。

マンションの場合は適用条件に注意

マンションの場合は、特に注意深く条件を確認しておかなければなりません。

前述した登録免許税の軽減措置でも、一戸建てとマンションで条件が区別されています。

一戸建てと区別して、適用可能かを判断していきましょう。

新型コロナの影響による変更や適用要件の緩和

新型コロナの影響によって変更や適用条件が緩和されていることもあります。実際に住宅ローン減税は蔓延防止策等の措置で入居制限などの要件を変更しています。

常に最新情報をチェックして、申請するようにしておきましょう。

まとめ

様々な補助金があるため、新築住宅を購入しようと考えている方はぜひ適用を検討してみることをおすすめします。

必ず募集要項を満たしているか、直近の情報を確認した上で判断するようにしましょう。

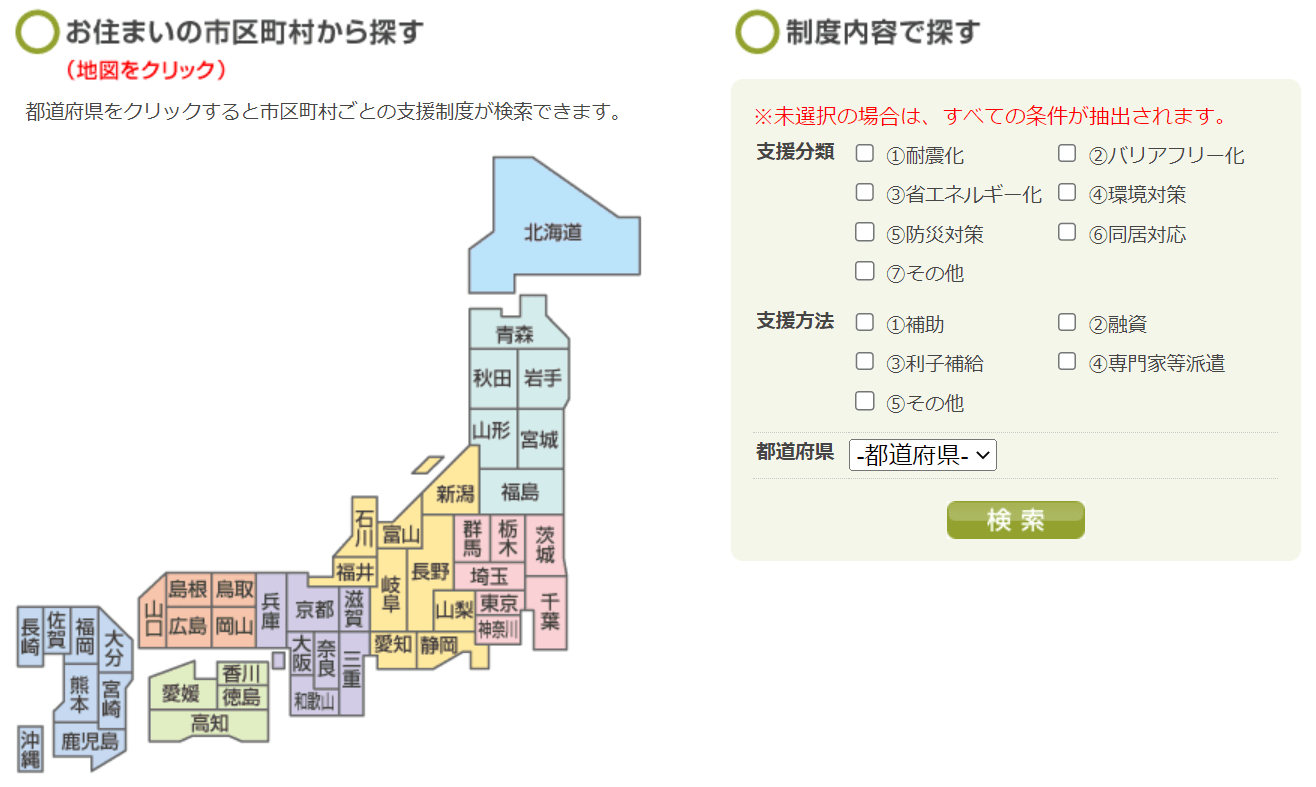

ちなみに支援制度は「住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」が項目ごとに検索しやすいので、都道府県別に詳細に探していきたい方はぜひご活用ください。

引用:地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイト (j-reform.com)

リフォーム時に使える制度は以下でも詳しく解説していますので、興味のある方は参考にしてみてください。