グリーン成長戦略とは?14の重点分野と活用できる補助金を紹介

事業者は昨今SDGsや環境問題を視野に入れつつ、事業を行っていく必要に駆られています。そんな中、政府が打ち出している「グリーン成長戦略」についてご存知でしょうか。

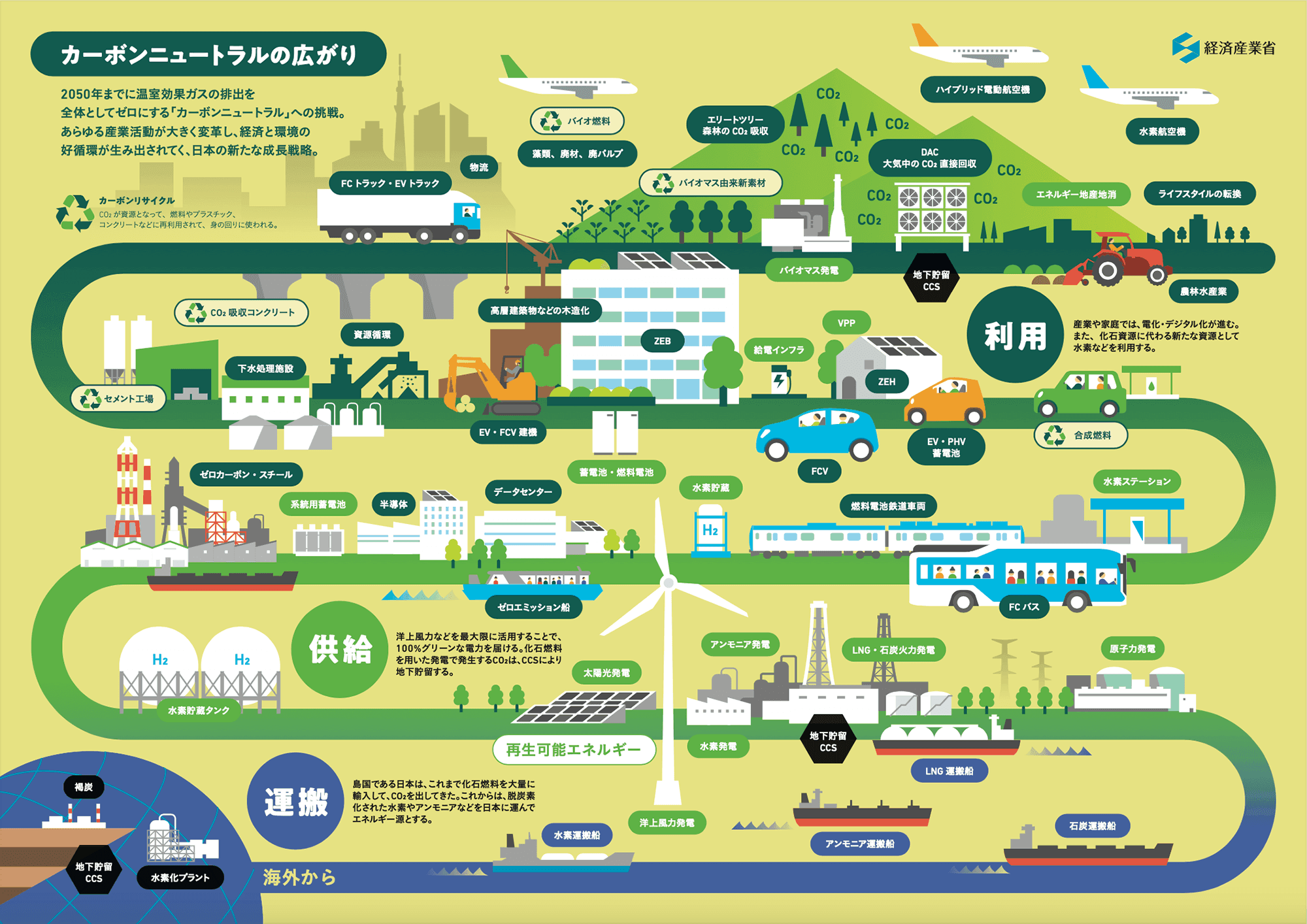

2050年までに日本でのカーボンニュートラルの達成を目指す戦略であり、事業者はグリーン成長戦略を視野に入れて事業を行わなければなりません。ただどんな内容なのか、「聞いたことがあってもよくわからない」と悩んでしまう人も少なくは無いのではないでしょうか。

そこで本記事ではグリーン成長戦略についての内容と重要なポイントをわかりやすく紹介していきます。

さらに活用できる補助金についても紹介しているので「グリーン成長戦略を理解して、補助金を活用したい」とお考えの方はぜひ最後までご覧ください。

グリーン成長戦略とは

まずはグリーン成長戦略について確認していきましょう。

グリーン成長戦略とは国の政策であり、温暖化へ対応することで経済も成長しようとする戦略のことを指します。単に環境問題に配慮するだけではなく、それらの活動を通して産業構造や社会経済を発展させていくことが求められます。

事業者はこの戦略を理解して、環境問題に対し前向きに対応していかなければなりません。

グリーン成長戦略の背景

グリーン成長戦略の背景として、地球温暖化問題が挙げられます。今や、環境問題が注視されていることはご存知の方も多いのではないでしょうか。

そこで2020年の菅政権は「2050年カーボンニュートラル」という目標を設定し、この目標を達成するための戦略(グリーン成長戦略)を立てることになったのです。

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、以下の式が成り立つ状態を指します。

温室効果ガスの排出量 = 温室効果ガスの吸収量

つまり「温室効果ガスを全く排出していない、という実質ゼロの状態」を2050年までに目指すということです。

引用:2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 (METI/経済産業省)

グリーン成長戦略の14の重要分野

グリーン成長戦略では14つの重要分野が設定されています。

これらの中の分野は成長が期待される産業としてピックアップされ、対象事業者はそれぞれの目標を達成する動きを求められます。以下はそれぞれの具体的な目標です。

これらを達成することにより、利便性向上や価格削減など国民生活にメリットが生まれるようになっています。

グリーン成長戦略について知っておきたいポイント

グリーン成長戦略について知っておきたいポイントは、主に以下の3つです。

広範囲の産業が対象

具体的かつ厳しい目標

2025年日本国際博覧会が実証の場

それぞれ紹介していきます。

広範囲の産業が対象

グリーン成長戦略では広範囲の産業が対象となっています。

太陽光などのエネルギー系の産業以外に情報通信、インフラ、物流、自動車、住宅など幅広く身近な産業が含まれています。

そのため決して他人事と考えずに、自社の該当する業種の目標を確認しておくようにしましょう。

具体的かつ厳しい目標

グリーン成長戦略の目標は、具体的かつ厳しい目標が掲げられています。

単に温暖化対策を行えば良いと言うわけではなく、それと同時に経済発展をしていこうとする試みですから並大抵の努力ではできません。そのため政府自体もグリーンイノベーション基金という予算を確保し、2兆円の予算を割り振っています。

さらにカーボンニュートラルに向けた税制面や資金面での支援を発表し、国全体で目標達成に向けて推し進める動きを見せています。

2025年日本国際博覧会が実証の場

2050年にカーボンニュートラルを目指す日本ですが、2025年には日本国際博覧会にて実証の場を設けています。大阪・関西万博の会場を「未来社会の実験場」とし、以下のような想定される実証を行っていくと発表しています。

アンモニア発電や水素発電の実証

ネガティブエミッション技術(Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS)につながる実証

生ごみから発生するCO₂を利用したメタネーションやCO₂吸収型コンクリート等の実証

ペロブスカイト等の次世代型太陽電池の試作品のデモンストレーション

飲食物の提供等に活用できるバイオマス由来の生分解性容器の循環処理・資源化に関する実証

このように「課題解決先進国」となって率先して世界に発信していこうとする姿勢を見せているのです。つまり、今後より一層グリーン成長戦略は重視されると考えられるのです。

活用できる補助金

グリーン成長戦略を踏まえつつ、事業を発展させていくには資金が必要です。そんな時に活用しやすい補助金をいくつか紹介していきます。

グリーンイノベーション基金事業

グリーンイノベーション基金事業は、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、経済と環境の好循環を生み出すことを目的とした、大規模かつ長期的な研究開発支援事業です。

この事業は、経済産業省が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に2兆円の基金を造成し、官民が一体となって取り組む革新的なプロジェクトを支援します。従来の補助金と異なり、研究開発から実証、そして社会実装までを最長10年間継続して支援するのが大きな特徴です。

この基金は、単に研究費を提供するだけでなく、企業の経営者が長期的な経営課題としてカーボンニュートラルに取り組むことを求めます。具体的な技術やプロジェクトの目標を明確にし、その進捗をモニタリングすることで、確実に成果を社会に還元することを目指しています。

グリーンイノベーション基金は、グリーン成長戦略の実行計画で定められた、以下の14の重点分野に絞って支援を行います。

エネルギー関連: 洋上風力・太陽光・地熱、水素・燃料アンモニア、次世代熱エネルギーなど

産業関連: 半導体・情報通信、自動車・蓄電池、航空機、船舶、製鉄など

社会インフラ・ライフスタイル関連: 住宅・建築物、物流・人流、食料・農林水産業、資源循環など

これらの分野において、CO2削減効果や経済波及効果が高いと期待される、難易度の高いプロジェクトが選定されます。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、中小企業・小規模事業者が直面する様々な課題(人手不足、物価高騰、賃上げなど)に対応するため、革新的な製品・サービスの開発や生産性向上のための設備投資等を支援するものです。

この補助金は、製造業だけでなく、建設業、運輸業、サービス業など幅広い業種が対象となります。

ものづくり補助金の主な目的は、以下の通りです。

革新的な製品・サービス開発: 新しい製品やサービスを開発するための設備投資を支援します。

生産プロセスの改善: 既存の生産プロセスを改善し、生産性向上を図るための設備投資を支援します。

グローバル展開: 海外市場への進出やインバウンド需要に対応するための設備投資を支援します。

補助対象となる経費は、主に機械装置・システム構築費です。その他、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費なども対象に含まれます。

ものづくり補助金の申請には、いくつかの重要な要件があります。特に注目すべきは、以下の3つの基本要件です。

付加価値額の増加: 事業計画期間(3~5年)において、事業全体の付加価値額を年平均3.0%以上増加させること。

給与支給総額の増加: 同様に、給与支給総額を年平均1.5%以上増加させること。

事業場内最低賃金の引き上げ: 事業場内で最も低い賃金を、地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。

これらの要件を達成できない場合、補助金の返還を求められる可能性があります。

ものづくり補助金は以下の記事で詳しく紹介しております。

ものづくり補助金とは?対象者や申請要件、補助額、申請方法をわかりやすく解説

その他

グリーンイノベーション基金やものづくり補助金の他にも、政府は再生可能エネルギー関連の補助金を用意しています。

例えば活用できる補助金として「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」などが挙げられます。これは太陽光発電設備の導入を検討している事業者に対して、1/2~2/3までの補助が行われるというものです。

設計費や設備導入費、工事費が補助されるので、再生可能エネルギーを活用したい方は視野に入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

グリーン成長戦略は2050年のカーボンニュートラルを目指す上で、政府が注力して実行していく政策です。

幅広い業種が対象となっており、自身の該当する業種の目標を確認しておかなければなりません。

変革の時代だからこそ、これらをビジネスチャンスと捉えて上手く補助金を活用しながら事業を成長させてみてはいかがでしょうか。