小規模企業共済制度とは?中小企業経営者・個人事業主の退職金と節税を実現する安心の制度を徹底解説

経営者や個人事業主にとって、「自分の退職金」は将来への大きな安心材料です。大企業のような退職金制度がなく、老後の生活や万が一の備えに不安を感じていませんか?

そんな方に心強い味方となるのが「小規模企業共済制度」です。本記事では、節税メリットや貸付制度といった制度の魅力から、活用事例、注意点まで、幅広くわかりやすく解説します。事業の成長や安心のセカンドライフ設計に、制度を有効活用するヒントも盛り込みましたので、ぜひ最後までご覧ください。

小規模企業共済制度とは

経営者や個人事業主の多くは、会社員とは異なり独自の退職金制度を持たないことが一般的です。小規模企業共済制度は、こうした方々の将来の不安を軽減し、引退後の生活資金や万が一の廃業時に備えることができる国の共済制度です。

制度の目的と仕組み

小規模企業共済制度は、個人事業主や中小企業の経営者等が毎月の掛金を積み立て、廃業や退職(辞任)時に「共済金」としてまとまったお金を受け取れる、いわば「経営者の退職金制度」です。

毎月1,000円~70,000円(500円単位)で掛金額を自分の経営状況や目標に合わせて設定できる点が大きな特徴です。仕組みとしては、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営し、掛金は全額が所得控除となるなど、税制面でも大きなメリットがあります。

運営機関と制度の信頼性

運営は国によって設立された中小機構が担い、厳格な法令や基準に基づいて資産の安全運用がなされています。1965年の制度創設から約60年の実績があり、現在の在籍者数は約169万人です(令和7年3月末現在)。

受給状況や資産運用状況も公式にきちんと公開されており、金融機関や商工会など各種窓口からも安心して申込める体制です。

参考:中小機構

小規模企業共済制度の主なメリット

小規模企業共済には単なる積立預金にはない、事業者向けならではの多様なメリットがあるので紹介します。

経営者の退職金となる仕組み

この制度の最大の価値は「自分自身で退職金を築ける」ことです。例えば個人事業主が廃業したとき、退職金として多額の共済金を受け取れ、人生のセカンドステージへの安心感を提供してくれます。

さらに、会社役員であれば「解散」「病気退任」「老齢退職」など、さまざまな共済金受取パターンに柔軟対応しています。加えて、受取方法も「一括」や「年金方式(分割)」が選べ、計画的な資金設計ができるようになっています。

全額所得控除による節税効果

毎月の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、確定申告時に全額所得控除できます。たとえば課税所得が年間500万円の方が年額70万円掛金を払えば、所得税・住民税の合計限界税率を20%と仮定すると、約14万円程度税金負担が軽減される場合もあります。

簡単に節税メリットを受けつつ、長期的には退職金積立としてのメリットを両取りができる点が、経営者に人気の理由です。

掛金控除モデル例

課税所得 | 掛金(月額) | 年間掛金 | 節税効果(目安) |

|---|---|---|---|

400万円 | 30,000円 | 360,000円 | 7~10万円程度 |

800万円 | 70,000円 | 840,000円 | 25~36万円程度 |

※具体的な税効果は税率や所得構造等によるため、税理士等の専門家への相談をおすすめします。

多様な受取方法と資金計画

小規模企業共済制度の大きな魅力の一つは、多様な受取方法を選べる点です。退職や廃業時には、一括受取・分割(年金方式)・併用型のいずれも選択可能で、事業再チャレンジの資金や老後資金など、ライフイベントに応じて柔軟にカスタマイズできます。

さらに、受取時には税制上の優遇もあり、一括受取なら「退職所得」、分割受取なら「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。受給タイミングや金額を調整することで、税負担を抑えながら計画的に資金を活用できるのです。

低金利貸付制度の活用

制度には低金利で利用できる貸付制度も備わっています。納付済み掛金の範囲内で、一般貸付のほか、緊急経営安定貸付や創業・転業貸付、さらには福祉対応貸付まで、幅広い事業資金ニーズに対応可能です。

年利も2025年時点で約1.5%と、市中銀行と比較しても有利な条件となっています。短期的な資金繰りから計画的な投資まで柔軟に利用でき、事業の安定化や新たな展開に備えるうえで経営リスクのヘッジに役立ちます。

加入条件と手続き方法

小規模企業共済の加入資格は業種や従業員規模によって異なり、掛金も柔軟に設定・変更が可能です。

申し込み手続きもオンライン化が進み、以前よりスムーズに利用できるようになっています。ここでは、その加入条件や手続き方法について詳しく解説します。

加入資格と対象となる方

小規模企業共済制度には、個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できます。

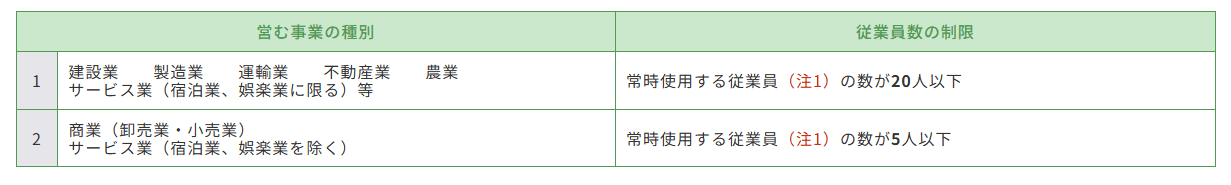

それぞれ(個人事業主、共同経営者、会社等の役員) によって加入資格は異なりますが、個人事業主などを含めた小規模企業の場合、業種によって従業員の規模が定められています。

小規模企業共済に加入できる資格は中小企業基盤整備機構が定めており、業種や従業員数によって異なります。例えば、建設業や製造業では常時20人以下の個人事業主や会社役員、商業や小売業では常時5人以下の個人事業主や役員が対象です。

さらに、企業組合や協業組合の役員、農事組合法人の役員なども加入できます。また、弁護士法人や税理士法人などの士業法人も、社員数が5人以下であれば対象となります。

詳しく知りたい方は、共済サポート navi でチェックしましょう。

掛金設定のポイント

掛金は1,000円~70,000円まで(500円単位)で自由に設定できます。経営状況次第で増額・減額や休止申請も可能です。

事業が順調な年は多めに・厳しい時は減額もできるため、長期運用の心配が軽減されます。(ただし減額・休止には運用規程上の要件あり)

開始までの流れ

小規模企業共済を開始するまでの流れは以下のようになっています。

必要書類準備(事業証明・身分証明など、状況で変動)

オンライン申請、または窓口(商工会・金融機関)持参

機構による審査(40~60日目安)

契約成立後に掛金引落し、および共済手帳等が届く

近年はオンライン申し込みも進展し、手軽さが大きく向上しています。

共済金・貸付制度の詳細

小規模企業共済は、老後の備えや廃業時のセーフティネットとしてだけでなく、共済金の受給や低金利で利用できる貸付制度を通じて事業者を幅広く支援します。

受取事由によって給付内容や条件が異なり、ライフステージや経営状況に応じて柔軟に活用できる点が大きな特徴です。ここでは、その共済金の種類や貸付制度の詳細について解説します。

受取れる共済金の種類と条件

小規模企業共済で受け取れる共済金にはいくつかの種類があり、事業者の立場や状況に応じて給付内容や条件が変わります。

共済金A

最も代表的なのが「共済金A」です。これは、個人事業を廃業した場合や加入者が死亡した場合、会社等を解散した場合に支給されます。長期間掛け金を納めているほど有利に受給できる仕組みとなっており、掛金納付月数が長いほど共済金額が高くなる給付体系です。

共済金B

次に「共済金B」があります。これは、主に会社等(株式会社など)の役員が65歳以上で退任した場合や、病気やけがを理由に退任した場合、または事業を続けたまま65歳以上かつ掛金納付月数が180か月(15年)以上となり老齢給付として請求した場合などに支給されます。老齢給付として請求する場合は、掛金納付月数180か月以上が条件です。

準共済金

「準共済金」は、個人事業から法人化した際に、法人の役員に就任しなかった場合など、特殊なケースで支給されるものです。支給を受けるためには12か月以上の掛金納付が必要です。

解約手当金

自らの意思で制度をやめる場合に支払われるのが「解約手当金」です。任意解約や掛金の長期滞納によって制度から脱退した場合に受け取れます。

ただし、掛金納付月数が12か月未満の場合は掛け捨てとなり、12か月以上240か月(20年)未満で任意解約した場合は掛金合計額の80〜99%程度が解約手当金となるため、元本割れします。

このように、小規模企業共済の共済金は、事業の廃業・退任・法人化といったライフイベントや状況に応じて柔軟に対応できる一方で、納付期間によって受取額や条件が大きく変わる仕組みになっています。したがって、制度を利用する際には将来の事業計画や退職時期を踏まえた長期的な視点で加入・継続を検討することが大切です。

【共済金の種類と主要な条件】

種類 | 主な事由 | 受給要件 |

|---|---|---|

共済金A | 廃業・死亡 | 原則10年以上推奨 |

共済金B | 病気退任・65歳以上 | 15年以上・年齢等 |

準共済金 | 法人成りで役員非就任等 | 12ヶ月以上 |

解約手当金 | 任意解約 | 12ヶ月以上(20年未満は減額) |

※納付月数が短いと「掛け捨て」や「元本割れ」になる点に留意

貸付制度の特徴と使い方

小規模企業共済には、納付した掛金を担保として低金利で資金を借りられる貸付制度があります。代表的なのが「一般貸付」で、納付残高の7割から9割を上限に即時利用できる仕組みです。

金利も2025年2月時点で年1.5%程度と非常に低く、市中金融機関の融資に比べてコストを大幅に抑えることができます。

さらに、創業や転業、事業承継といったライフイベント時には「特別貸付」を利用でき、金利は0.9%前後とさらに優遇されます。また、自然災害や経営上の突発的な資金需要に対応するため、緊急貸付や福祉対応のための特例措置も随時整備されています。

このように、小規模企業共済の貸付制度は、中小企業や個人事業主が直面する現実的な経営課題に即した柔軟性を持ち、短期的な資金繰りから長期的な成長戦略まで幅広い資金需要に応えられる仕組みとなっています。

小規模企業共済制度の注意点

小規模企業共済を利用する際には、掛け捨てや元本割れのリスクに注意が必要です。短期間の掛金納付や自己都合解約では受取額が減少する場合があります。

また、共済金の受取方法によって税制上の扱いが異なり、一括受取は退職所得、分割受取は雑所得扱いとなります。他制度との併用も考慮した総合的な資産設計が重要です。ここでは、制度利用時の注意点やデメリットについて解説します。

掛け捨て・元本割れリスク

小規模企業共済では、掛金の納付期間が短いと一部または全部が掛け捨てとなったり、解約時に元本を下回る「元本割れ」が生じる可能性があります。

特に掛金納付月数が12か月未満の場合は解約手当金が支給されず掛け捨てとなり、12〜239か月(20年未満)の自己都合解約では、掛金合計額の約80〜99%が解約手当金となるため元本割れとなります。

共済金受取時の税制

共済金の受取方法と税制上の扱いは以下の通りです。

一括受取:退職所得

分割受取:公的年金等の雑所得扱い

共済金の受取時には、税制上の扱いに注意が必要です。一括で受け取る場合は退職所得として扱われ、退職所得控除により実質の税負担は軽くなります。

分割で受け取る場合は、公的年金などと同じ雑所得扱いとなり、年金控除の枠が適用されます。また、iDeCoなど他の私的年金制度とは税制や運用方法が異なるため、併用する場合は総合的な資産設計を考えることが重要です。

まとめ

小規模企業共済制度は、経営者・個人事業主の将来の不安解消と事業成長の両面で、他にない心強い公的な共済制度です。退職金・節税・資金調達の三拍子が揃うため、長期的なセーフティネットとして活用しましょう。

弊社では補助金をはじめ中小企業の資金調達のサポートを行っております。使える制度が知りたいという方のために、個別無料相談をお受けしています。ぜひ一歩踏み出すきっかけにご活用ください!