弁護士費用の相場はどのくらい?費用の内訳や分野別の相場を解説

ある日突然、取引先とのトラブルや何らかの事件に巻き込まれたりした場合、即座に相談したいのが弁護士です。手続きが面倒、費用を払いたくないといった理由でご自身で解決しようとした結果、話をより複雑にしてしまったり、取り返しのつかないことにもなりかねません。

そこで、弁護士に相談する可能性がある場合は、事前に費用相場を把握しておくことが大切です。この記事では、弁護士に支払う費用の内訳と分野別の相場を解説します。

弁護士に支払う費用の内訳

弁護士に支払う費用には、主に以下のような項目があります。

ひとつずつ確認していきましょう。

相談料

弁護士は専門性の高い職業であるため、相談するだけでも費用がかかるのが一般的です。相談したい内容に問わず、法的な観点からアドバイスをもらうことができます。

相談料は30分で5,000円前後が一般的ですが、1時間1万円に設定している弁護士もいらっしゃいます。一方で、30分間の相談は無料と設定しているケースもあります。

相談するだけでお金がかかるのかと思われがちですが、自身で解決しようとするより弁護士からアドバイスをもらった方が圧倒的に解決できる可能性が高まります。そのため、問題が起きた段階で、多少のお金を支払ってもトラブルを解決するようにしましょう。

着手金

着手金とは、弁護士に事件の弁護を依頼する際に発生する費用です。一般的には、依頼者が利益を得ようとしている金額の2%〜8%前後が多く、最低額は10万円に設定されています。

とはいえ、利益額によって分けている弁護士も多いです。(旧)日本弁護士連合会報酬等基準では以下の表の通り、民事事件による着手金が定められており、そのまま採用している弁護士も多いです。

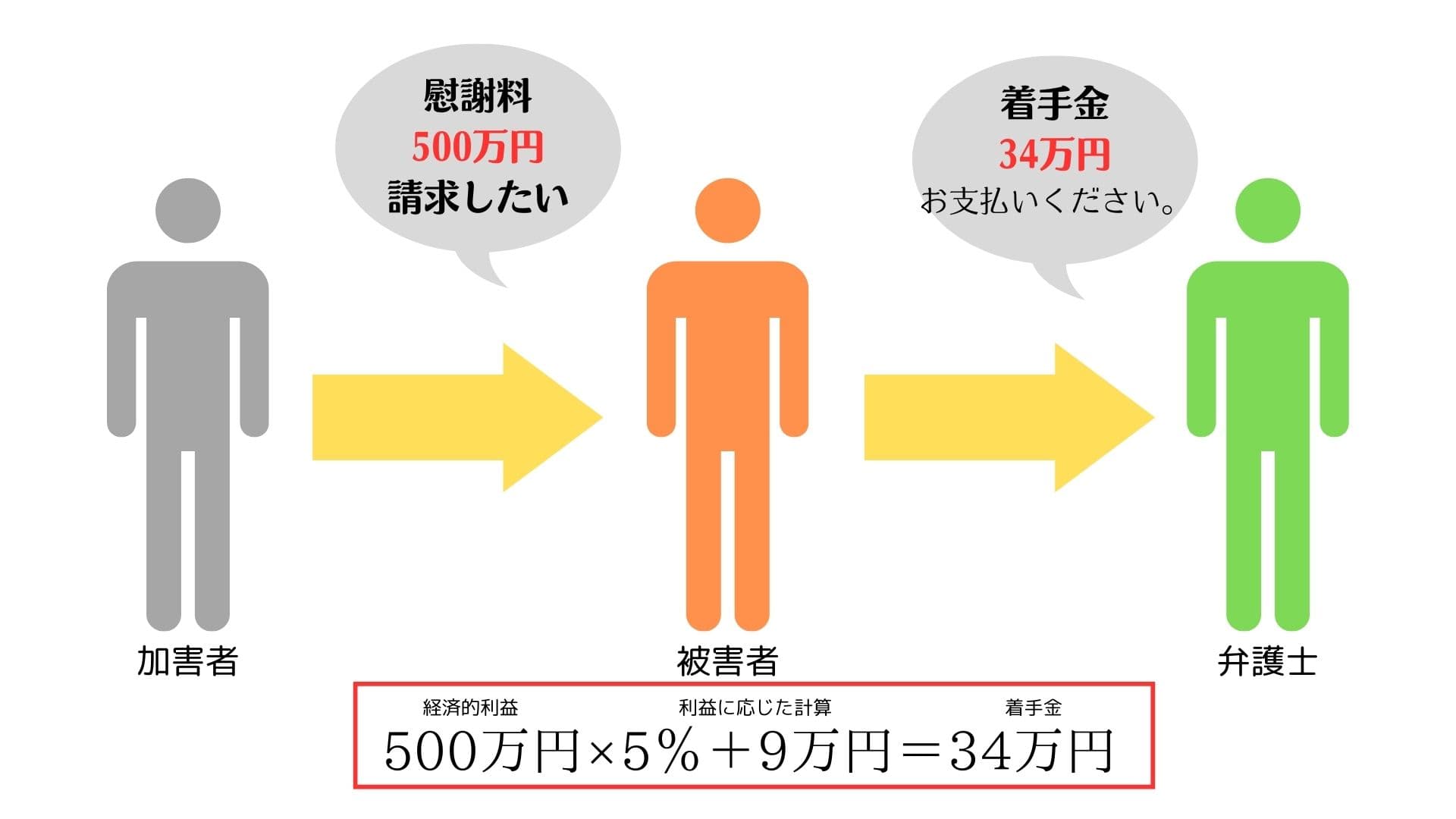

例えば慰謝料500万円を加害者へ請求する場合、以下の画像の通り計算すると、34万円が着手金になるということです。

もちろん利益に応じた着手金の計算は、弁護士によって異なり、独自に着手金の体系を設定している場合もあります。そのため、相談時に確認してから依頼することをおすすめします。

成功報酬

成功報酬はトラブルや事件が解決した際に弁護士に支払う費用です。着手金同様、弁護士によって計算方法は異なりますが、旧)日本弁護士連合会報酬等基準では、以下の表の計算式で算出されます。

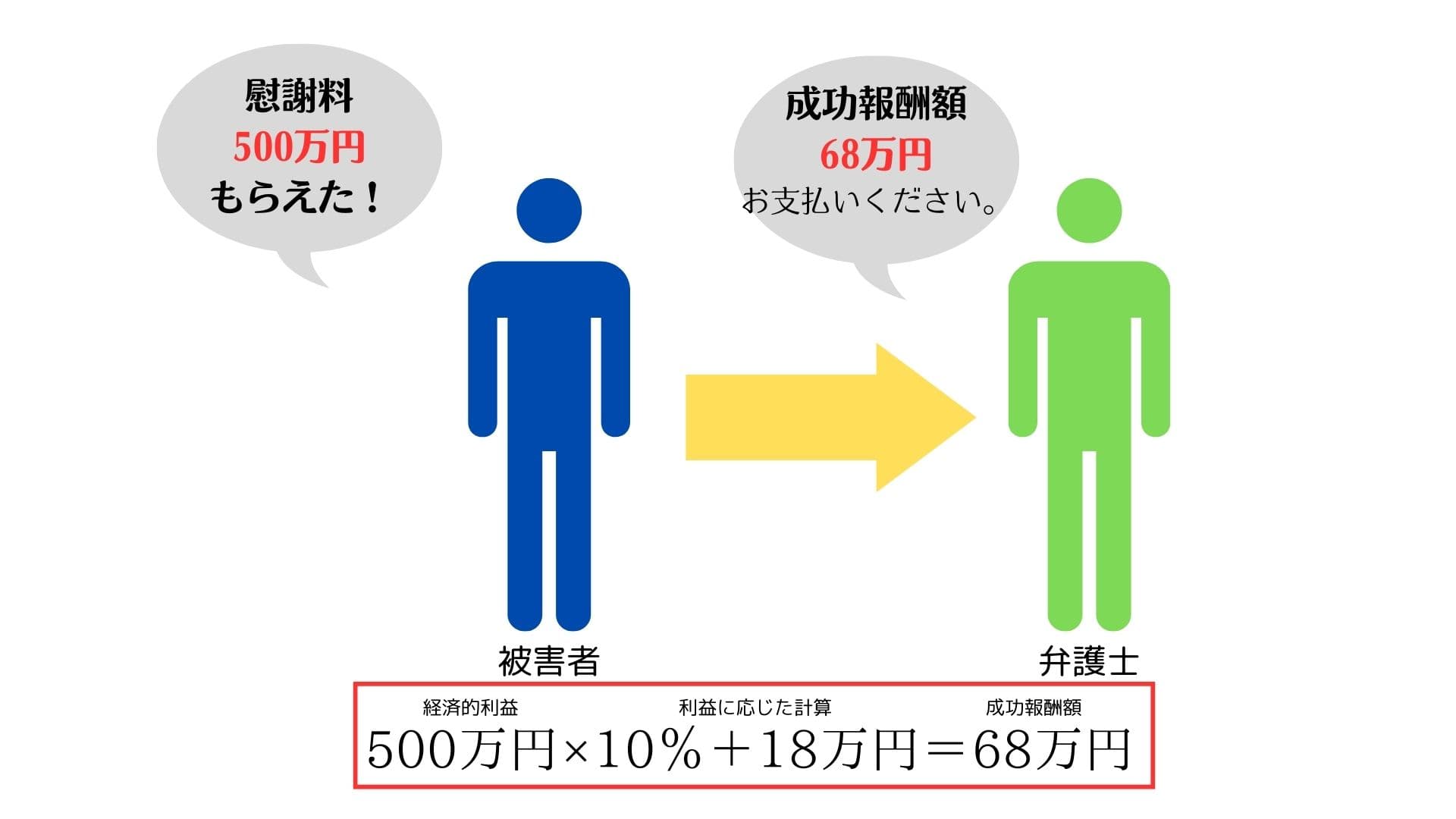

成功報酬は、経済的利益が大きくなるほど高額になります。例えば、500万円の慰謝料を受け取れた場合、成功報酬は68万円です。

実費

実費とは、事件やトラブルを解決するための交通費や宿泊費が該当します。また、訴状に貼る印紙代や郵便切手代、書類を印刷するコピー代なども実費に含まれます。

実費は着手金に含めている弁護士もいれば、別途請求してくる場合もあり、一般的には事件完了後に支払います。

日当

日当は、弁護士が事務所を離れて出張した場合に発生する費用のことです。例えば、訴訟や相手方との示談交渉など、拘束する時間が発生した時に費用がかかります。

一般的な相場としては、半日で3万円〜5万円、1日で5万円〜10万円に設定されておりますが、日当費用も弁護士によって異なります。

手数料

弁護士に書類の作成を依頼した場合は、おおよそ1書類につき2万円〜3万円程度の費用が発生します。遺言手続きや債務整理など、相続などで必要な書類の作成を依頼する場合などが挙げられます。

時間制報酬

時間制報酬は、日当まで行かないものの、数時間弁護士の時間を拘束した場合にかかる費用です。

一般的な相場としては、1時間当たり5,000円〜3万円程度ですが、弁護士によって異なります。また着手金に含めて請求する弁護士も多いため、事前に確認しておきましょう。

【分野別】弁護士費用の相場(法人向け)

以下の表は法人向けの弁護士費用の相場です。

上記の通り、弁護士に依頼する内容によって費用相場は異なります。一つずつ確認しておきましょう。

顧問

顧問契約の費用は、月5万円が一般的です。顧問契約とは、毎月(又は毎年)定額の費用を支払うことにより、日常的に生じる問題に関して、弁護士が法的なサービスを提供するものです。つまり、法的な契約や問題などがあった時に対処する弁護士ということです。

(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準では、顧問料を以下の通りに定められています。

上記の(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準は2004年度に廃止されておりますので、各弁護士が顧問料を設定していることが多いです。しかし一つの費用目安にもなっています。

企業法務

企画法務とは、企業の法務部門を専門とする弁護士で「企業内弁護士」とも呼ばれています。顧問は外注する弁護士であるのに対し、企業内弁護士は企業の社員です。

日本組織内弁護士協会が2019年2月に実施した「企業内弁護士に関するアンケート集計結果」を確認すると、企業内弁護士の年収で一番多かったのは、550万円〜750万円でした。

さらに社会保険料や福利厚生費などを考慮すると、年収の1.5倍〜2倍は必要とされているため、おおよそ825万円〜1,500万円ほどかかることが想定できます。もちろん企業によって年収は異なるため、一つの目安としておきましょう。

契約書作成・リーガルチェック

契約書の作成、リーガルチェックの費用は、おおよそ1件当たり3万円〜20万円程度です。

契約書がシンプルで定型的な契約書の場合、1件あたりの費用相場は3〜5万円ほどですが、複雑で非定型的な契約書の場合、費用相場は10〜20万円になることもあります。

労働問題

賃金や解雇、労働時間に関するトラブルについては、「着手金」と「報酬金」が定められているケースがあります。

上記に加え、相談料や日当なども費用もかかることが多いです。

残業代トラブル

残業代トラブルが発生した場合の弁護士費用は、交渉や審判、訴訟などによって変動します。もちろん弁護士によって費用は異なりますが、目安となるのは、以下の表の通り回収額に一定の割合をかけた金額です。

労働災害対応

仕事中や通勤時に発生したケガ・病気・死亡事故など、労働災害が起きた場合の対応費用は、各弁護士が各々設定しております。一例を挙げると、以下の費用が目安です。

相談料:30分5,000円~

着手金:10万円〜30万円

成功報酬金:獲得金額の10〜15%(または約20万円)

債務整理

債務整理の費用は、概ね次の通りです。

特定調停以外は弁護士に依頼することが一般的で、弁護士費用が必要です。ただし分割支払できる弁護士も多いので、相談時に費用も含めて確認しましょう。

インターネットトラブル

インターネットトラブルが発生した場合は弁護士に相談して対処してもらうことが可能です。トラブル内容によって費用は異なりますが、一例を挙げると以下の表の通りです。

債権回収

債権回収では、相談料と着手金、成功報酬の費用が発生します。

相談料:30分5,000円~

着手金:回収額の2%〜8%前後

成功報酬金:回収額の4%〜16%前後

先程紹介した経済的な利益額に合わせた金額に設定している弁護士が多いです。

とはいえ、債権回収する金額が低いと、弁護士としても報酬が少なくなるため、以下の表のように最低価格を設定している弁護士もいらっしゃいます。

<債権回収費用の一例>

悪質クレーム対応

悪質なクレーム対応も弁護士で対応してくれます。度が過ぎるクレームによって、会社に不利益が生じた場合、慰謝料を請求できる場合もあります。その場合は、通常通り相談料と着手金、成功報酬額を支払います。

相談料:30分5,000円~

着手金:利益の2%〜8%前後

成功報酬金:利益の4%〜16%前後

著作権問題

著作権問題に関する費用は、弁護士によって異なりますが、一般的には示談や訴訟によって金額が変動します。

<著作権問題の費用の一例>

着手金:15万円~40万円程度

示談(成功報酬):20万円~

不起訴(成功報酬):20万円~

訴訟(成功報酬):経済的利益の総額の10%~16%

商標権侵害

商標権侵害を受けた際の弁護士費用は、着手金と報酬金を支払います。どのような商標権侵害を受けたかによって費用は異なるうえ、賠償金によって金額も変動します。

一般的には相談料に加え、「着手金:利益の2%〜8%前後」「報酬金:利益の4%〜16%前後」と、通常の弁護士費用に設定しているケースも多いです。

以下の表は、商標権侵害のケース別弁護士費用の一例です。

<ケース別の商標権侵害の費用>

法人破産

法人破産の弁護士費用は、事案の内容や会社の規模によって異なりますが、おおよそ50万円から300万円程度です。加えて、裁判所へ納める予納金も必要となります。東京地裁の場合、収入印紙1000円分、郵券4100円分、官報広告費1万4786円が必要です。

内部通報窓口委託

従業員数301人以上の事業者は、益通報者保護法の改正により、内部通報窓口を設けなければいけません。(300人以下は努力義務)、弁護士は内部通報窓口の業務代行・委託サービスができ、費用目安は以下の表の通りです。

上記に加え、内部通報制度・公益通報制度の構築や社内説明・運用研修の実施を行う場合、別途30万円前後の費用が掛かるケースがあります。

意匠登録

意匠登録では、弁護士費用だけでなく、出願時と登録時にかかる費用が発生します。トータルすると、以下の表の通り約13万円〜24万円程度です。

なお、弁護士をお探しでしたら「法務急済」が便利です。法務急済は、企業と弁護士をつなぐプラットフォームとして、法務部門の担当者や経営者が最適な弁護士事務所を簡単に見つけることができるサポートを提供しています。顧問弁護士の試験的な利用や単発案件の依頼など、多岐にわたる支援を行っています。 興味のある方は、こちらのサイトを参考にしてみてください。

【分野別】弁護士費用の相場(個人向け)

続いては、個人向けの弁護士費用の相場について紹介します。

ひとつずつ確認していきましょう。

離婚問題

離婚問題を弁護士に相談する場合の費用は、慰謝料や親権の可否などによって変動します。一般的な着手金や成功報酬額は、慰謝料に応じた利率をかけた金額です。

刑事事件

通常の簡明な刑事事件の場合、相場の金額はだいたい60〜80万円(着手金・成功報酬額を含む)、複雑な事件や無罪を主張する事件などの困難な事件は100万円を超える費用になるケースも多いです。

また逮捕や勾留されている時に弁護士と接見する時は、接見手数料として、1回ごとに2万円〜3万円、保釈される時は保釈請求の手数料として10万円〜20万円かかるのが一般的です。

刑事事件は長引いたり、複雑な事件になるほど、費用が高額となります。100万円以上はかかるものだと認識しておきましょう。

退職代行

退職する際、法的な手続きで弁護士に依頼する場合は、おおよそ5万円程度かかります。

以下の表は退職代行を行ってくれる弁護士事務所の料金一覧です。

もちろん、各社オプションや代行サービスの範囲が定められているため、価格変動する可能性もあります。詳しく知りたい方は、各弁護士事務所へ問い合わせしてみましょう。

交通事故

交通事故を弁護士に依頼する場合の費用相場は、着手金で10〜20万円程度、成功報酬は、経済的利益の11%+ 22万円(税込)程度がかかるケースが多いです。

もちろん相談する弁護士や事故の内容によって費用は変動します。しかし、自動車保険のオプションとして契約できる弁護士費用特約に入っていれば、最大300万円までの弁護士費用をカバーすることが可能です。

相続問題

相続問題は、相談料はもちろん、着手金と成功報酬が発生します。一般的には着手金30万円、報酬金は獲得相続額の10〜20%に設定されているケースが多いです。

遺産分割などで相続人同士で揉めてしまったものの、弁護士へ相談して財産を相続できた場合は、その利益に応じた利率をかけた着手金と成功報酬を支払います。

不動産トラブル

不動産トラブルは、内容によって異なるものの、10万円〜30万円程です。不動産は売買と賃貸で数多くのトラブルがあります。

「契約書の内容と異なる」「退去時の修繕費用」、「家賃滞納」など不動産のトラブルは多岐にわたります。手間と時間がかかるトラブルに関しては、通常通り、着手金と成功報酬額がかかるものだと思っていましょう。

不当解雇対応

不当解雇に対応してもらった場合の弁護士費用は、10万円~20万円前後が一般的です。もちろん本来もらえるはずの退職金や、給与額などによって弁護士費用も異なります。通常は着手金と成功報酬額が定められておりますが、不当解雇は他の弁護士業務と比較すると報酬額も低いため、一律で定めている弁護士も多いです。

医療過誤

医療過誤の弁護士費用としては、法律相談料、調査費用、着手金、報酬金、日当等があります。

医療過誤は生命にかかわる可能性も高いため、被害内容によっては損害賠償請求額も高くなるため、弁護士費用は高い傾向にあります。

ハラスメント対応

ハラスメント対応に関する弁護士費用は、相談料をはじめ、着手金や成功報酬額などの金額を設定しております。

着手金:利益(慰謝料など)の2%〜8%前後

成功報酬:利益(慰謝料など)の4%〜16%前後

示談などで解決すれば、弁護士費用が安く済みますが、裁判まで発展して多額の慰謝料をもらうことができれば、その分弁護士費用も高くなります。

弁護士依頼のメリット

弁護士費用について紹介してきましたが、どれも安い費用ではありません。そのため自分で解決しようと考える人もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士に依頼するメリットがあります。

適切な手続きができる

スピーディーに解決できる

時間の節約になる

相手に心理的なプレッシャーを与えられる

どのようなメリットがあるのか、ひとつずつ確認していきましょう。

適切な手続きができる

弁護士は法的根拠に基づいて主張してくれるため、適切な手続きが可能となります。訴訟などの場合は、自分の意見が正しいという、法的根拠が必要となり、証拠などを書面を裁判所に提出しなければいけないため、自身で作成しても証拠不十分と判断される可能性も高いです。

しかし弁護士は経験も豊富なため、どのような書類が必要となるかがわかり、適切な手続きを行ってくれるメリットがあります。

スピーディーに解決できる

弁護士に依頼すれば、スピーディーに解決することが可能です。トラブルは長続きするほど、精神的負担も大きくなるため、いち早く解決することが望ましいです。

当事者同士での話し合いではまとまらないことも、弁護士が間に入れば、意見をまとめることができるため、問題解決までの時間が早くなるメリットがあります。

時間の節約になる

弁護士に依頼すれば、必要な書類の作成から、相手との交渉、示談などの手続きを一任できるため、時間の節約につながります。

弁護士に相談するということは、すでにトラブルになっている可能性も高く、時間がかかってしまうことが予測されます。

特に、企業の経営者や個人事業主にとっては、仕事をする時間も減ってしまうリスクが伴いますが、弁護士に依頼すれば、自ら手続きなどをする必要もないため、時間を取られる可能性も低くなります。

相手に心理的なプレッシャーを与えられる

弁護士から連絡をすると、相手側に心理的なプレッシャーを感じさせることができます。明らかに相手側が悪い状況下であれば、「訴訟されるとまずい」などと考える方も多いため、すぐに解決までスムーズに進む可能性も高まります。

誰しもが、裁判などを行いたくないと考えています。時間と労力だけでなく、慰謝料などの費用が請求されるとなると、すぐに解決しようと思うものです。そのような点でも、弁護士のサポートは大きなメリットでもあります。

弁護士費用が相手に請求できる場合

高額な弁護士費用は、相手側に請求できる場合はあります。弁護士に相談する前に把握しておきましょう。

示談で支払いに同意した時

示談で相手側が弁護士費用の支払いに同意した場合、相手側に請求することは可能です。もちろん相手側とすれば、高い弁護士費用であれば断る可能性も考えられます。

とはいえ、示談の条件に弁護士費用の負担を相手側に請求する旨に同意してもらうケースもあります。相手方とすれば、裁判まで発展するリスクを考慮したら、弁護士費用を支払ってしまった方が良いと考える方も多いためです。

ただし、前提として、訴訟以外の示談等で解決した場合には、弁護士費用は各自負担するのが一般的です。

裁判で費用請求が認められた時

基本的には、裁判で負けた方の当事者が相手方の弁護士費用まで負担しなければならない「敗訴者負担制度」は日本では採用されていないため、原則自己負担です。

ただし、不法行為に対する賠償請求の場合には弁護士費用の請求が可能です。不当行為とは、違法行為により損害を被った場合に、相手方に賠償を求める請求のことです。

加害者が故意や過失によって相手側に迷惑を掛け、その影響によって損害を受けたら、「不法行為」として加害者に弁護士費用の請求ができます。

まとめ

本記事では弁護士費用の目安を紹介しました。

弁護士費用は相談料と着手金、成功報酬額がかかり、経済的利益によって異なるケースが多く、弁護士によっても大きく異なります。

弁護士に依頼する前に費用の確認を怠らないように注意してください。